porn 国产

porn 国产

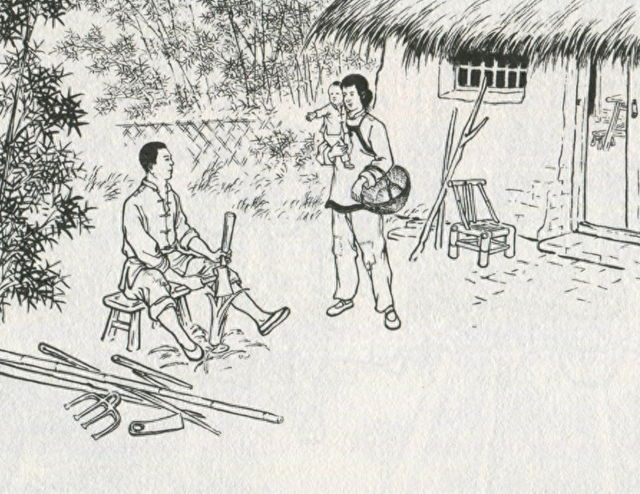

1931年,在连云山的北山眼下,一派翠绿翠绿的竹林下边,有一栋小茅庐,茅庐里住着一对农民鸳侣,丈夫叫熊松青,内助叫盛玉琴,还有一个动怒周岁的犬子叫熊虎仔。

其时,熊松青担任了党的交通站责任。白昼,他在山坡上种生芽;晚上圈套窗棂上响起轻轻的敲指声的时候,他就披衣起来,拔开门门,从一个东说念主的手里交换两个样子商量的小竹筒管。

熊松青暗暗地把内助喊醒,叫她闩上门,他我方就带着刚才接到的小竹筒管,踏着碎石坡,朝后山走去。哪怕起风落雨,飞雪结冰,夜奈何黑,路奈何滑,从来也莫得住手过。

然则有一次出了事。这是在一个凄风苦雨的秋夜,盛玉琴把窗棂禁闭了,在屋内轻微的灯光下,她看见丈夫双眉紧锁,坐在火塘眼前像有庞大点事,便问:“看你这样愁眉锁眼的,出了什么事吗?”

松青却什么话也没说。玉琴急了,小声地说:“哟!又是精巧,你怕我不是个共产党员,会涌现你的精巧么?”松青摇摇头说:“不,其实什么也瞒不着你···”

玉琴挨近丈夫坐下,正经地问:“我的入党肯求书奉上去了莫得?”当她听松青说支部将要策动她入党的问题时,惊喜地收拢丈夫的胳背问:“的确?”

玉琴见丈夫不肯说,赌气地撒开手,陈思着说:“你们哪,便是这样守精巧。那你得说,这几天你为什么不欢欣?”松青看了内助一眼,把她拉到身边,轻声地告诉她。玉琴听了,才顿开茅塞。

玉琴心想:难说念白区的党组织被“挨家团”挫折了!她正要把我方的预计告诉丈夫,忽然听见在阴恶的风雨声,夹着一阵敲窗棂的声息。她机警地站了起来。

松青心里一热,一纵身跳下床来,连竹筒管也健忘拿了,就拖着鞋子去开门。

刚掀开门,冷不丁,两个穿黄军装的白兵闯进了堂屋,两支冷森森的汉造步枪,沿途指向松青的胸口。

出乎预见的紧迫,使松青打了个冷颤,他尽量叫我方安祥,当他用挺硬的语气责怪白兵的时候,只见他们背后闪进来一个戴弁冕的东说念主。

松青一眼就认出进来的是黎家大少爷黎承福。心想:糟了!碰上了寇仇啦!松青震怒地瞪着他,只见他一屁股坐在一张椅子上,大腿跷二腿,用鼻子哼了一声,张口话语。

黎承福话还莫得说完,几个白兵连忙拥上来,阻截分说地把熊松青系结起来。

黎承福拍着桌子,高声喝说念: “好大的胆子,还不自首,把竹筒管交出来!”松青一听竹筒管三个字,心里一怔,知说念被叛徒出卖了,气得直咬牙。

松青心里表示:这亦然不是寇仇不聚头,碰上了这个死对头,就不要存任何幻想了。他禁闭着嘴,把头侧过一边,一句话也不说。黎承福面临一步,冷笑着说:“姓熊的,量你也不敢含糊!”

黎承福斜着眼看了松青一下,回头对白兵下令:“搜!”两个白兵像接到了“圣旨”,赶紧战战兢兢地在松青身上搜了一通,连重重叠叠的补丁里也搜遍了,然则什么也莫得。

搜不出竹筒管,黎承福暴跳起来:“抓他的妻子,到内部去搜!”话未落音,玉琴抱着小虎仔,挺身走了出来,故意大惊比好意思地叫说念:“啊呀!黎家大少爷,你们这是干什么?松青犯了什么罪?”

黎承福一见是玉琴,随即堆起一脸笑,说:“琴妹子,你我方快意嫁给这个暴徒,不要怪我了。”说着,又对那两个白兵横了一眼:“你们愣什么,进去搜!”

两个白兵窜进里屋,接着,就听见倾肠倒笼的声息。玉琴望着松青,豆大的泪珠儿成串地滚下来。松青望望内助,又望望抱在娘怀里的小虎仔,心里像刀绞相似痛心。

白兵在屋里翻了一阵,走出来,脚跟“啪”地一靠,打了个直立,向黎承福叙述搜查效劳。黎承福听了,跳脚痛骂。

松青听见要搜玉琴,心里暗暗焦炙,惟恐玉琴把竹筒管带在身上,然则白兵搜了一阵,什么也莫得发现。底本玉琴无计可施,把竹筒管丢在火塘里烧了。松青吁了语气,向内助投来一瞥谢意的宗旨。

松青转过甚来,对着阿谁狼狈的黎承福冷冷地说:“黎家大少爷,无凭无据,深宵三更捆东说念主,不行吧!”黎承福一听跳起来,建议叛徒的名字作为根据。

松青一听赵雪涛,引起了一阵厌恶,他吐了一口唾沫,高声地说:“找到了赵雪涛,好嘛,问赵雪涛要去,叫我当叛徒,别作念梦了!”

黎承福的脸气得像猪尿泡,愣了半天,才高声喝说念:“你不怕死?”松青看了他那副口头,鄙夷地笑了一声,说:“姓黎的,我们是不是寇仇不聚头,我死了,你也活不长,有东说念主会把翻新进行到底的!”

黎承福知说念“不是寇仇不聚头”这句话的重量,他大吼一声:“带走!”白兵正要上去推拉,熊松青看了看内助,就昂着头走出去了。

熊松青被田主拷打了三天三夜,一个字也莫得吐出来。就这样,敌东说念主在大樟树下消失了一个闪着光泽的共产党员的人命。这天晚上,盛玉琴用泪水和土壤下葬了丈夫。

也曾深宵了,玉琴还抱着小虎仔坐在树下。她想起几年前黎承福杀了公爹,仇还未报,今天又杀害了她的丈夫。她叫说念:“黎承福,黎承福!我与你有着不共戴天的血债累累啊!”

谁不知说念,黎承福是五里塅大富翁黎三麻子的宗子。1926年,黎承福从外埠读书纪念,就成了他爹的阁下手。

那一年,湖南农民通顺闹得大力渲染,土豪劣绅打倒了。五里塅设立农民协会,熊松青的父亲熊老铁当选了农会主席。

熊老铁以前在三麻子家里作念过长工。打土豪的第一炮,就瞄准了黎三麻子,把他家的三百多亩肥泥田,齐分给了全塅的赤贫农。

黎三麻子被斗以后,玳瑁框眼镜摘下来了,长袍也割去了底下一截。带着黎承福,住在竹山下熊老铁的那栋茅庐里,耕耘屋背后的几块生瘠土。

黎承福轻薄惯了,哪能受这个苦,按他的说法是“虎死不倒威”,照旧不听农会管教,像夜游神相似,在山前山后晃来晃去。

有一个晚上,月明星稀,他在竹山里遇到了十八岁的盛玉琴,就现出流氓施行。盛玉琴亦然行为横蛮的密斯,他两个就在山林里扭打起来。

碰巧,熊松青开罢会纪念,一见他们在扭打,就三脚两局面赶过来,把黎承福揍了个仰面朝天。黎承福忍着痛,抱着脑袋跑了。

第二天,农会把黎承福叫来,扎塌实实地证实了一顿,又叫他写了懊悔书,这才算了事。

熊松青和盛玉琴从小就意志,感情挺好。不久,他们摧残封建礼教解放成婚了。但是好日子莫得过到一年,反动派在长沙发动了“马日事变”,土豪劣绅们又脸色起来了。

黎承福比他老子还阴恶,带着国民党的队伍来“清乡”,反动派止境欣赏他,叫他当了五里塅“挨家团”的团总。农会的干部被他们逮捕了,熊老铁是农会主席,第一个就义了。

熊松青带着内助,噙着眼泪,搬到竹山下的小茅庐里。就在这时,他入了党,党给了他力量。当湘鄂赣省苏维埃开采以后,他就担任了白区交通员。

盛玉琴想着想着,止境的悲愤又使她昏了曩昔。下深宵,秋雨又启动飘洒起来。冷雨打在玉琴脸上,她才清醒过来。

玉琴迟缓地站起来,搬动千里重的脚步,把小虎仔紧贴在我方胸前,有气没力地走着。墨黑的天外,什么也看不见,她只以为我方是走在泥泞的路上,或是在迂回中行走。

热泪,束缚地流,盛玉琴朝汨罗江边走去,她低下头,亲亲小虎仔的面颊,那眼泪呵,就洒在小虎仔的脸上。汨罗江的水声,哗哗地响,她心里一怔:不,不可故去!难说念让敌东说念主辞世吗?···

忽然,竹山里发出唰唰的响声,还有东说念主在咳嗽。盛玉琴吃了一惊,尖叫起来:“谁?哪一个坏东西,我娘儿俩和你拼了!”但当她听出是我方的弟弟时,心里一酸,眼泪又像走珠似的滚下来。

盛玉琴以为咫尺有一说念闪电,劈地一下从群山中划过。她两腿发软,倒在地上了。盛明慌忙跑过来,抱起小虎仔,然后扶她坐在青石板上,轻声地叫: “姐姐,姐姐! ”

盛玉琴靠在弟弟的肩上,抽抽咽噎地哭起来。盛明轻轻地抚慰着她:“好姐姐,我全知说念,娘听到这个音书,伤心得很,要你想开些,血债累累,总有一天要报的。”

报仇,报仇!”盛玉琴猛地站起来,从盛明怀里抢过小虎仔,拔腿就跑。盛明不知说念姐姐要干什么,匆促中拉住她。

盛明又从姐姐手里把小虎仔接过来,轻轻地拍着孩子,叹语气说:“姐姐,你就算干掉了姓黎的,又值得什么?要懂得这是阶层战斗,不是我们一家一户的事,就业东说念主民长生永世的血债,早晚要他们还的!”

玉琴啜泣着说:“我懂,我们同田主阶层这个仇,是算不清的。你姐夫是共产党员,我也要入党,我早就写了肯求书···”这时,盛明暗暗地告诉玉琴,他代表五里塅支部领受她入党。

盛明叫姐姐抓紧拳头,举起左手来宣誓。阴雨中,盛玉琴惊骇着说:“我举了手,好兄弟,你说吧,党要我奈何说,我就奈何说。”盛明就领头轻轻地念起来。

盛玉琴严肃地宣了誓。盛明就交代给她任务,叫她老成第五站,还告诉她聚会讯号。玉琴把这些齐紧紧记在心里。

盛明想了想,从腰上解下一把腰刀交给玉琴,说:“你单家独户的,一定有繁难,这带着,也可防坏东说念主。”玉琴接过腰刀,插好了,和弟弟紧紧地持了持手,一步步走回竹山下。

玉琴回到家里,点亮了小桐油灯,只以为这间蜗牛壳似的小茅庐变得空空荡荡的,像冰窖相似。屋里每个所在齐留住了丈夫的影子。她心里一阵阵酸痛,啜泣地哭到天明。

从第二个晚上起,双凤河第四站的刘新刚,就频频出当今盛玉琴的窗子底下,亦然轻轻地敲着窗棂,接着是嘱托了一个表情商量的拈花荷包。

盛玉琴还和从前相似,白昼到后背坡上种生芽;夜晚,无论起风、落雨、飞雪、结冰,她齐走动地走在去娘家枣子坡的路上。走娘家嘛,夜来夜往是常事,谁也没猜疑她。

俗话说:“寡妇门前口舌多。”日子一长,有东说念目的有个生男东说念主在她家门口走动,就猜疑玉琴有了外路。拨乱视听迟缓地传开了。乍听起来,她气得肺齐要炸了,其后一想,没什么,也许还不错作掩护呢。

这样,又过了半年。通过玉琴的手,传递过一百屡次拈花荷包,每次完成任务,她齐要暗暗欢欣,趁虎仔睡着了,还要默然地讲几句话。她越来越以为周身齐是力量。

盛玉琴不但要承受生存上的千里重包袱,还要蒙受精神上的不白的轻侮。她尽量在外在上装得戆里戆气,话语老是媒介不对后语,别东说念主也以为她是因为丈夫的暮气疯了,那些拨乱视听就一天天少了。

然则,反动派的鼻子比狗还灵,黎承福到省里打了一个转以后,纪念就看管起玉琴来了。一六合午,他带上一个管家的和三个马弁,背起汉造步枪,来到竹山下。

盛玉琴正在棕榈树下整菜园土,短暂看到黎承福来了,心里一惊,暗想:莫非又出了什么事?她扼制着仇恨和震怒,把头低下来。黎承福站在竹林边,眯着眼睛,端相着她。

黎承福端相了一阵,暗想:东说念主们说她疯了,我看不像。那衣服天然破褴褛烂,头发蓬蓬松松,可照旧挺漂亮。他就嬉皮笑容地说:“琴妹子,越来越标致了。给我当个六房奈何样?”

玉琴满腔肝火,斜着眼看了他一下,就朝后山坡走去。两个马弁连忙推上枪弹,挡住了她的去路。她听黎承福狞笑着说的话,心里一惊,后悔我方太纰谬,留住了破绽,叫敌东说念主看穿了。

玉琴略一思索,连忙抬脱手来,也顾不得羞耻了,狡诈地说:“你杀了我的丈夫,逼得我发疯,有野老公也好,没野老公也好,关你屁事。我欢欣这样作念,奈何样?”

她一步步向黎承福逼曩昔,黎承福嬉笑着伸手来挽她的胳背,玉琴猛地抽开手,“啪!啪!”打了他两个耳光。

黎承福料不到玉琴有这一手,匆促中摸摸发烫的脸,气得举起闲雅棍朝玉琴打来。玉琴身子一闪,闲雅棍打在地上,折成两段。

盛玉琴弯下身子,捡了一块石头,使尽全力,朝黎承福砸去。只听黎承福哎呀一声,呼吁起来,管家连忙凑过来看,见莫得受伤,才释怀了。

黎承福怒视切齿,正在跳脚痛骂的时候,忽然,有一匹快马朝竹山下奔来。从随即跳下一个马弁,气急温存地向黎承福叙述。

黎承福一听,慌了行为,连忙翻身骑上那匹快马就走。那几个马弁和管家,背着枪,跟在后头拚命飞跑。

盛玉琴望着他们走了,心里暗暗烦懑:“来了个孤独师的杨师长?”想着想着,刚才怄的那场气也平了,咫尺有要紧的事要作念,她就捡拾了锄头,从摇窝里抱起小虎仔,锁上门,直奔枣子坡。

话分两段,再说黎承福乘着那匹快马,一行烟跑回黎家大屋,只见门口警卫森严,杀气腾腾。黎承福满头大汗,摘下弁冕,慌忙向花厅走去。

花厅里,太师椅上坐着一个穿军装的瘦老翁子,脸上交叉着鸡皮皴,用拈花针也挑不出四两肉来。黎承福不敢薄待,连忙双脚挺直,行了一个八十度的鞠躬礼,口里还思有词。

杨师长皮笑肉不笑地客套了几句,就问到赤军的行动情况。黎承福心里一惊,期期艾艾地说不出来。

杨师长彷徨了一下,瞪起两只田螺眼,又问:“有东说念主晓得进红区的道路吗?比喻那些山沟小径,那些策应的号铳声等。”几句话问得黎承福顿口狼狈,两条腿直打颤。

停了半晌,黎承福才战战兢兢地拿起熊松青的事。杨师长一听,随即千里下脸来,拍桌痛骂。

杨师长一声吼,吓得黎承福周身筛糠,连忙把怀疑盛玉琴的想法如斯这般地叙说了一遍。阿谁瘦烟鬼,边听边点头,脸上迟缓现出喜色。

就在阿谁时刻,盛玉琴还在枣子坡等着弟弟。盛明在天黑时才纪念,玉琴连忙把阿谁杨师长的事告诉他,盛明一听,认为这个谍报很庞大,他交给玉琴一个拈花荷包,叫她赶紧去送给新刚。

玉琴正要抱着小虎仔走,忽然又彷徨了一下,她就把下昼黎承福到竹山下的现象详备地说了一遍。盛明听了,吃了一惊,叫玉琴第二天一早就离开竹山下,到省妇委去责任。

盛明说:“情况弥留,带孩子步履未便,小虎仔请娘带着吧。”玉琴吻了一下小虎仔的面颊,心里痛心了一下,就把他放在娘床上。

盛玉琴藏好了荷包,和盛明走出了家门,姐弟俩就在门外离异了。

这时蟾光朦疲塌胧,树影斑驳,汨罗江水哗哗直流。玉琴心里跳个束缚,她差未几是用小跑步跑的,到了自家门口,心里才安靖了少许。

她掀开门上的锁,点上桐油灯,麻麻利利地捡拾着衣衫破碎,打成一个小包裹,拿上花荷包,插上腰刀就要往双凤河走。

哪晓得,刚跨外出坎,就把她吓了一跳,只见棕榈树下,菜园边,禾坪下,一派黑压压的东说念主影,刺刀冷光闪闪,她连忙退向屋里。

盛玉琴还来不足门上门,一个操着四川口音的兵随着跨了进来。玉琴定了一下神,就着昏黄的灯光,歌唱地端相着他。他彻底像赤军打扮,帽上那颗红五星,还在灯下发亮。

玉琴心里又惊又喜,正待上去呼唤同道,又猛然发呆了;她想起下昼的现象,想起马弁讲的阿谁杨师长,莫不是他们使的奸计?她连忙板着脸,冷冷浅浅地回复。

阿谁兵假仁假意缠着玉琴带路,玉琴满腹怀疑,拿不定主意。忽然门外又进来了一个瘦麻秆样的东说念主,阿谁兵“啪”地足跟一靠,站得直接,哆嗦着说:“叙述主座,这个女东说念主不肯带路!”

盛玉琴望望神志,心里表示了八九分,料定他们不是赤军。她知说念赤军士兵见到首级,不称主座,腿也不会打颤。她拿定了主意,转过身来,黝黑抽出荷包里的纸条,吞进肚里去了。

瘦麻秆眼尖,连忙说:“好呵,你看穿了我们不是赤军,也好,我也看穿了你,你是共产党,带路,走吧!”玉琴安祥地站着,一声不响,她心里已猜准了,这个家伙便是杨师长。

这时,黎承福在外面等得不沉着了,就冲进来叫说念:“土匪婆!你到底带不带路?”玉琴见他衣裳一套不对身的赤军军装,满脸酒气。顿时怒从心起,飕地拔出腰刀,向黎承福刺去。

腰刀一下刺中黎承福的手臂,黎承福像杀猪似的呼吁起来。几个白兵慌忙拖住了玉琴,把腰刀夺了,还有一些东说念主就战战兢兢地替黎承福包扎伤口。

黎承福怒视切齿,跳脚痛骂:“来,来两个班,把这个女东说念主按倒,打个稀烂!”几个白兵应声跑了过来,瘦麻秆杨师长连忙喝说念:“滚且归,干什么!”这些白兵就归赵去了。

杨师长踱着八字步,皮笑肉不笑地对玉琴说:“你看,寇仇宜解不宜结,你行凶刺东说念主,本来有罪,这个,我替你息争,只有你带我们进山去,我们还给你五千光洋的赏钱,你一辈子齐用不了!”

香蕉视频在线观看一直看一直爽玉琴听了瘦麻秆的话气得脸发青,骂说念:“强盗,反翻新!你们杀了我算了,何须多嘴!”瘦麻秆从鼻孔里哼出两声冷笑:“杀了你?没那么低廉,你不肯带路,黎团总要剥你的皮,抽你的筋,我齐不管了。”

盛玉琴以为咫尺一派黯澹,天摇地动。暗想:也曾落到了敌东说念主手里,死也要落得孤单结拜,既然敌东说念主要逼我带路,不如将机就计;将机就计叫敌东说念主吃点苦头。她停了一下,说说念:“要我带路不难,得依我一件事。”

杨师长以为玉琴的确通晓了,心里一乐,忙凑近去问: “快说,哪件事?如果办获取的话就依你。”

盛玉琴看了黎承福一眼,怒视切齿地说,杀了黎承福她才带路。黎承福一听,暴跳起来,杨师长向他使了个眼色,回头千里下脸来对玉琴话语。

盛玉琴转过身去,千里吟了一下,就说:“这一条如果依不得,至少也要通晓以后相获利彰,姓黎的不可欺凌我,这条不依,我至死也不带路!”杨师长瞪起田螺眼:“别啰嗦了,这条,我叫团总办到。快走吧!”

玉琴站着不动,她缠绵着盛明什么时候简略到达赤军驻地界牌洞。今晚决不可饶过这帮反动强盗!杨师长等得不沉着了,向门口一挥手,几个白兵就拥进来了。

一群白兵用枪托逼着她,嘴里不干不净地叫骂着。玉琴圆瞪着一对仇恨的眼睛,像两把利刀相似射着黎承福和杨师长,她咫尺闪过了丈夫和公爹的血淋淋的影子,这是血债累累啊!

盛玉琴明晰地难忘丈夫对敌东说念主说的话:“我死了,你们也活不长,有党在,就有东说念主会把翻新进行到底的!”她坚韧昂脱手,迈着强项的秩序,向界牌洞走去。在她后头,紧随着一群横眉冷目的虎豹。

动身的时候,也曾是清晨了。盛玉琴带着敌兵,向昭关走去。一齐上,想起了一世中所资历的事,想起丢在娘家的小虎仔,心里像刀绞相似难受,她咬紧牙关,让眼泪在肚里流。

过了昭关,已近傍晚技术,湘鄂赣边境的群山,暮霭飘渺。坡上杜鹃花红,泉水淙淙,晚归的牧童唱起了牧歌。盛玉琴心弦震颤着,东说念主,何等渴慕生存呵,活下去何等好,能看到翻新得手多好啊!

然则随着她的那群虎豹一步一步面临了界牌洞。她心里一阵弥留,站住了。几个白兵凶狠貌地催她快走。

很快,杨师长传下话来,要她把信号说出来,准备放枪。盛玉琴闭上眼睛,咬着牙,高声说:“连放三枪,隔半分钟再放一枪。放吧,快!”她说的不是聚会信号,而是叙述敌情的信号!

枪声随即响了。盛玉琴捏着拳头,挺起胸脯,大踏步向峡谷走去。路,在峡谷里挫折地伸展,敌兵们走着走着。短暂,响起了一阵粘稠的枪声,满山满谷的火药爆炸了。

峡谷里成了一派火海,石块和铁屑在峡谷里飞。一排排的故兵倒下去,倒下去!

盛玉琴站在一块岩石上porn 国产,用最高最强的声息喊着:“中国共产党万岁!赤军万岁!”她的声息摧残了一切,成为不可顺服的力量!